李长之:季羡林同学挚友,大学写出鲁迅研究经典之作

大众日报记者 逄春阶

2020-02-19 20:50:36 发布来源:大众日报客户端

利津县利津街道庄科村曾经诞生了三位杰出人物,当地人说是“庄科三杰”,一是中国新闻战线的烈士、曾任中共山东分局宣传部长、大众日报社管委会主任李竹如同志,一是我国第一位化学女博士、著名苎麻专家酆云鹤,再就是李长之。

在现代批评史上,李长之是一位风格独特的批评家。在他看来,文学批评永远应该是感情和理智的起伏。因此,在具体的批评实践中,李长之的文学批评既体现出传统批评的神韵妙识,又显示了现代批评的逻辑严密,于逻辑中透着灵悟,在睿智中散发着浪漫,将中西文学批评的优长熔于一炉,呈现出灵妙与思辨共存的风格。

得黄河与泉水的浸润

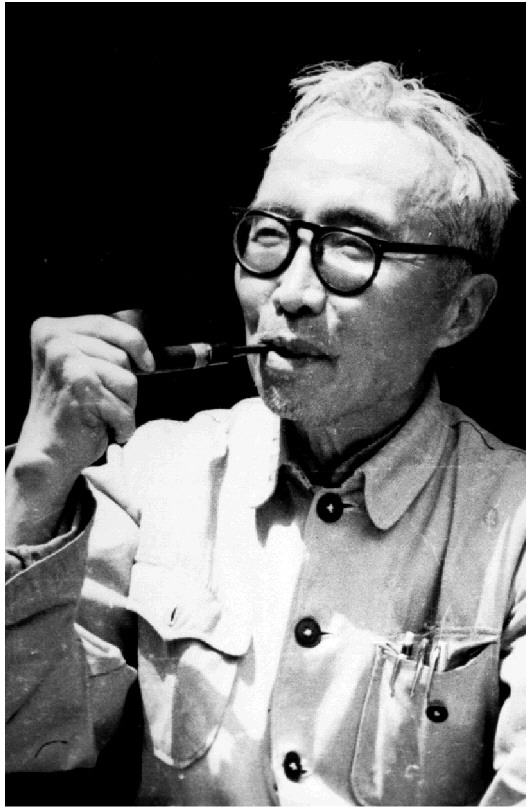

李长之(1910年-1978年),原名李长治、李长植,笔名何逢、方棱、棱振、张芝、梁直。他出生于黄河岸边的一个书香世家,可谓生在黄河边,喝着黄河水,枕着黄河的波涛,来到人间。祖辈父辈的血液里都有着黄河的雄浑气魄和忠厚性格。

清代著名收藏家李佐贤是李长之家族的翘楚,李长之的父亲李泽培是清末秀才,不仅饱读诗书,而且懂英文和法文,并写得一手好的桐城派古文。母亲毕业于省立女子师范,爱好艺术。

李长之两岁随家移居泉城济南。季羡林先生在《追忆李长之》一文中说:“长之是我一生中最早的朋友。认识他时,我只有八九岁,地方是济南一师附小。我刚从私塾转入新式小学,终日嬉戏,并不念书,也不关心别人是否念书。因此对长之的成绩如何也是始终不知道的,也根本没有想知道的念头。小学生在一起玩,是常见的现象,至于三好两歹成为朋友,则颇为少见。我同长之在一师附小的情况就是这样,我不记得同他有什么亲密的往来。”

刘书龙先生在《李长之在济南的求学岁月》中,还原了李长之在泉城的一些细节。1926年夏天,李长之自山东省立一中毕业,考入新成立的山东大学附中文科,和自己小学时的同学季羡林再次成了同学。当时山东大学的本部在趵突泉、金线泉附近的尚志书院旧址,理科则在东关山水沟原山东省立矿业专门学校旧址,文科则在位于北湖以北的原山东省立医学专门学校旧址。

后来在一篇文章中,李长之曾这样回忆当时山大附设高中文科校址附近的景色:“校址的确不错,一出门是水,几株老了的柳树,都弯向水面,和那倒影兜成一个圆圈儿。有夕阳的时候,特别美,在黝黑幽深的水面上,便仿佛镀上了一层金饰。水不是小河,而是水田,绿绿的一大片,有稻,有藕荷。倘若说济南有点像江南的话,恐怕只有这种地方才可以有资格。”每到黄昏,李长之总是和好友丁疯子、韩喷子、季羡林或其他同学在稻田中的小道上散步,一直走到火车站,“看那在寂静的绿色中,火车狂风急雨般远远奔腾而至,却又能在袅袅的白烟中,倏然而逝”,感到十分快乐。

1928年济南“五三”惨案发生,打碎了李长之的和平之梦。9月份,由于山大附中停办,李长之便和几个同学考入了齐鲁大学附属中学的高中三年级。在齐鲁大学附中,李长之选学的功课是化学和生物学。但过了没多长时间,李长之对上课就感到了厌烦,因为齐鲁大学是一所教会学校,附设高中的宗教色彩十分明显。于是,在学校敷衍了一个学期之后,李长之就选择了退学。

1929年3月初,李长之进入聊城省立第三师范学校,成了三年级的一名插班生。但李长之在聊城三师“只享受了正式的学校生活一天,上了一二堂功课,吃了两顿师范生的‘官饭’”,课就上不成了,因为当地的土匪很快就占领了聊城。后来,李长之在偶然遇到的一位亲戚的帮助下,才得以从聊城脱身。四个月后,土匪离开了聊城,聊城省立三师复课,李长之才又赶回聊城参加了省立三师的实习、毕业和典礼,前后用了总共三天时间,就稀里糊涂地拿到了毕业证书。7月2日,李长之去了北平。

俨然清华“四剑客”

李长之进入北京大学预科学习。1931年考入清华大学生物系,两年后转入哲学系,师从著名哲学家张东荪、金岳霖和冯友兰等著名教授。

在清华,季羡林、吴组缃、林庚、李长之惺惺相惜,后来都学有所成。他们四人并不是一个系,年龄相差两三岁,季羡林年龄最小。用季羡林先生的话说:“我同长之往来是很自然的。但是,不知道是怎样一来,我们同中文系的吴组缃和林庚也成了朋友,经常会面,原因大概是我们都喜欢文学,都喜欢舞笔弄墨。当时并没有什么清华‘四剑客’之类的名称,可我们毫无意识地结成了一个团伙,则确是事实。我们会面,高谈阔论,说话则是尽量夸大,尽量偏激,‘挥斥方遒’,粪土许多当时的文学家。”在人才济济的清华,李长之开始崭露头角,偶露峥嵘。

这四个人中,李长之是核心人物,他参加了《文学季刊》的编委会。1934年后曾主编或创办《清华周刊》文艺栏、《文学评论》双月刊和《益世报》副刊。季羡林、林庚、吴组缃常受邀在这些刊物上发表文章。在李长之现存作品中,直接将他们名字嵌入作品的便有诗歌《梦林庚》《送季羡林赴德国兼呈露薇》《孩子的礼赞——赠组缃女孩小鸠子》。

1936年,李长之自清华大学毕业,留校任教。而好友林庚则没有留下,心中不平。林庚写了一首诗《寄故园友人》。多年后,北大学者孙玉石访问已经名满天下的学者林庚,又提到《寄故园友人》:“林先生记忆特别清晰,告诉我说:这是自己离开清华的时候写的。当时自己离开了清华大学,没有被清华留下,心中颇有些不平。这首诗,写的就是自己这样的一种情绪。”

后来,李长之又到京华美术学院、云南大学、重庆中央大学任教。1944年,他开始主编《时与潮》副刊。1945年任国立编译馆编审。抗战胜利后,随编译馆由重庆北碚迁南京,主编《和平日报》副刊。1946年10月赴北京师范大学任副教授,并参与《时报》《世界日报》的编务。

与鲁迅先生结缘

1935年,还在清华大学上学的李长之在主编《益世报》副刊时,就连载了自己的论文《鲁迅批判》。关于“批判”一词,容易使人产生误解,一般通用解释是:“对错误的思想、言论或行为做系统的分析,加以否定。”而李长之先生所谓“批判”,却是“分析”“评论”的意思。

连载完,李长之将全书结稿,在出版家赵景深的帮助下,《鲁迅批判》在北新书局出版。当北新接受书稿后,李长之写信请鲁迅提供相片。鲁迅接信后,便从自己的相册上揭下一张标准像寄去,还写了回信。

我们在《鲁迅全集》中发现了鲁迅给李长之的两封信,其中一封写于1935年7月27日,是这样写的:“长之先生:惠函敬悉。但我并不同意于先生的谦虚的提议,因为我对于自己的传记以及批评之类,不大热心,而且回忆和商量起来,也觉得乏味。文章,是总不免有错误或偏见的,即使叫我自己做起对自己的批评来,大约也不免有错误,何况经历全不相同的别人。但我以为这其实还比小心翼翼,再三改得稳当了的好……”

李长之收到鲁迅的信和照片后,感到很珍贵,就叮嘱赵景深将鲁迅相片按原尺寸置于封面左上方,再用插页重印一次置于卷首,还将鲁迅书信第一页手迹原件寄去,让制锌版后放在插页相片之后。赵景深对他的要求一一照办。在该书初版本的目录上就刊有“鲁迅先生近影”“鲁迅先生手迹”的字样。

但北新书局老板李小峰考虑到这本书可能不好销,会亏本,为此尽量节省成本,印出的《鲁迅批判》省去了该用重磅铜版纸印制的相片插页和手迹,仅仅封面是李长之要求的样子。《鲁迅批判》于1936年1月出版,不到一年,鲁迅先生就去世了。

李长之先生曾回忆,在中学时期,他就借阅过同学的《呐喊》,印象深刻的是书的红色封面,觉得可爱至极。但其中有一篇太长,憎恶其“长”。他曾这样说过:“不但思想,就是文字,有时也有意无意间有着鲁迅的影子……因为这,我常冲动着提笔,要写对于他的批评。”

李长之评判鲁迅的小说,认为最成功的八篇是:《阿Q正传》《孔乙己》《风波》《故乡》《社戏》《祝福》《伤逝》《离婚》;失败的六篇是:《头发的故事》《一件小事》《端午节》《在酒楼上》《肥皂》《兄弟》。李长之分析鲁迅成功的原因是,他对农村社会有深切了解,对愚昧、执拗的农民有极大的同情,但鲁迅缺乏对城市的深刻了解,兼之他性格偏执、多疑,所以产生了作品的两个极端。

《鲁迅批判》是经过鲁迅过目的第一部专著。在鲁迅研究史上,是第一部成系统的专著,在学术界影响很大。这部书是李长之年仅25岁尚未从清华大学毕业时的作品,虽不如后来的作品《司马迁之人格与风格》成熟,但是这部不足十万字的小册子,堪称传世之作。

《鲁迅批判》出版也经历一番曲折。初版出版后,不到半年就卖完了。这是出版商李小峰没有料到的。1936年6月,《鲁迅批判》第二版出版,书局没有通过李长之。李长之一年后在香港书店的售架上见到才知道。于是,他在有关文章中开始大发牢骚,谴责“书店老板所加给的戕害”;“初版不印鲁迅书信手迹和相片插页,还将鲁迅手迹丢失”;“所给的版税就更苛了,只给了五十几元,版税也只算过一次,以后再没算过”,等等。

李长之对北新书局的做法很失望。几年后,李长之负气把《鲁迅批判》委托给东方书社在成都印了“第三版”,出书时间是1943年7月。这是李长之单方面的行为,没让北新书局知道。1946年2月15日,李长之给赵景深写信,讨要他没有给够的版税。赵景深接信后立即向李小峰转达。于是,李长之这才获得了追讨的版税。不料,李长之回到北平,他在书店又见到新的《鲁迅批判》,执拗的李长之再去让赵景深代索版税。

李长之跟鲁迅的缘影响了其一生。

解读司马迁的“绝唱”

鲁迅在《汉文学史纲要》中专门谈到司马迁和《史记》:“武帝时文人,赋莫若司马相如,文莫若司马迁,而一则寥寂,一则被刑。盖雄于文者,常桀骜不欲迎雄主之意,故遇合常不及凡文人。”“(司马迁)恨为弄臣,寄心楮墨,感身世之戮辱,传畸人于千秋,虽背《春秋》之义,固不失为史家之绝唱,无韵之《离骚》矣。”而凡读过李长之《司马迁之人格与风格》的人,无不为李长之的论述击节称赏,说这本书是解读司马迁的“绝唱”,当不为过。

1938年6月,李长之离开昆明到了重庆,进中央大学任教,同时受聘梁实秋主持的北碚国立编译馆。那时,每当日军飞机前来轰炸,李长之都要拉着或是背着母亲躲进防空洞里。

在那段动荡的岁月里,颠沛流离的生活并没有阻挡住李长之潜心研究学术的步伐,于是,他的文学评论代表作《司马迁之人格与风格》诞生了。

《司马迁之人格与风格》是我国第一部全面介绍和评价司马迁及《史记》的专著,具有重要的理论价值和学术价值。

李长之把司马迁比作孔子,认为“司马迁学孔子,以《史记》当《春秋》,可说有内在的逻辑联系性,而无可疑者”。司马迁受惠于孔子的是对历史人物之人格的欣赏和评论、古典精神、理智色彩、慎重和征信的态度、人生的体验与智慧。在书中,李长之忍不住来了段抒情:“由于孔子,司马迁的天才的翅膀被剪裁了,但剪裁得好,仿佛一个绝世美人,又披上一层华丽精美而长短适度的外衣似的;由于孔子,司马迁的趣味更淳化,司马迁的态度更严肃,司马迁的精神内容更充实而且更有着蕴藏了!一个伟大的巨人,遥遥地引导着一个天才,走向不朽!”

李长之解读司马迁及《史记》,无疑弥漫着浓郁的知音之意和性情的浪漫气息。他说《史记》“不是一部普通的历史教科书,其中也同样有着生活的了悟和烙印了。他的判断,极其明澈,他对人情的揣摩,极其入微”。这几乎是李长之的夫子之道,《司马迁之人格与风格》也不是一部普通的历史教科书,而是灌注了李长之心血的书,也可说是忧愤的书,自我激励的书。

李长之将司马迁定位为“浪漫的自然主义”抒情诗人,他认为司马迁作《史记》“决不是像一个普通平静的学者似的,可以无动于衷而下笔着……几乎没有一篇不是基于一种感情而去着手了的”。“情感者,才是司马迁的本质。他的书是赞叹,是感慨,是苦闷,是情感的宣泄。总之,是抒情的而已!不唯抒自己的情,而且代抒一般人的情。这就是他的伟大之处!不了解感情生活的人,不能读司马迁的书!许多责备司马迁的人,可以休矣!”李长之对司马迁的折服,溢于言表。正是带着浓烈的感情,李长之对司马迁及《史记》进行了溯本求源和钩玄提要式的体味与剖析,既有对作品历史地位和“体”上的揭橥,又有对作品体例文字和“思”上的探微;既有对司马迁个人修养来源的细致梳理,又有对时代精神风貌作用的多方阐释;既有对著作从整体到部分的体悟与把玩,更有对人从命运到才华的无限同情与钦敬。简言之,李长之是以一种视人同己的情怀和饱满热烈的情感来解析司马迁及其作品《史记》的。

李长之不同于一般的史学家,他看中的是司马迁和《史记》的美学价值。他认为,司马迁不只是一个历史家,而且是文学家,他之文学家的成分甚至多于历史家之处。《史记》不只是历史书,而且是文学书。“现在我们要强调一下,司马迁实在是有意识地要把《史记》写成一部艺术品的,他说:‘所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世而文采不表于后世也。’”李长之认为《史记》里自有其艺术形式律则。大致是:作品的审美及主题一致的“统一律”,文章风格与文章所述人物风格协调的“内外谐和律”,人物、性格、情势、结果等两相对比的“对照律”,合传中的“对称律”,描写逐渐加强、渐趋高潮的“上升律”,时隐时现、伏笔早下的“奇兵律”,旁逸斜出、忽而荡开的“减轻律”。

《司马迁之人格与风格》充分显露出李长之作为一个批评家的胸襟、格局和才华。

止步于六十九岁

李长之的《鲁迅批判》出版后,屡遭批判和查禁,在上世纪三四十年代,被视为左派读物予以排斥。上世纪五六十年代,因为“批判鲁迅”,被时人误解,李长之在1957年被划为“右派”;《鲁迅批判》成为黑书,被封存于图书馆,不许借阅。

1956年,李长之独出机杼、别辟新径,写了一系列纪念鲁迅的文章,俨然要做一篇新的《鲁迅批判》。其中,最引人关注的当是《文学史家的鲁迅》。但多了些从容,少了些《鲁迅批判》的锋芒。

晚年的李长之身患严重的类风湿关节炎,手僵直成鹰爪状,脚趾卷缩在一起。但李长之仍然以惊人的毅力和顽强的精神,系统读完大量的马列和毛泽东著作,并写下了许多宝贵的读书笔记和札记。

李长之晚年长期居住在北京西单的一个小独院里,孤独而寂寞。直到1975年“摘帽”,1976年,北师大党委派人来看他时,他的腿已因病僵硬得连坐都坐不下去了,他让子女们帮着按到座位上。此时,这位坚强的山东汉子像个孩子一般嚎啕大哭,心情既压抑又激动,颤抖地说道:“我又可以写作了!”他一直想写完构思多年的《中国文学史略稿》《中国美学史》《中国文学批评史》,但身体已如风中之烛。

进入新时期,某出版社曾找李长之接洽再版《鲁迅批判》事宜,条件是将书名“批判”改为“评论”或“分析”之类云云。李长之脾气耿直,他坚持不改。他说:“批判其实就是分析、评论的意思。我为《鲁迅批判》遭一辈子罪,不改,不出,也罢!”

在李长之先生去世前,同事聂石樵曾前去探望。李长之悲伤地对他说:“王安石六十九岁死的,汤显祖也是六十九岁死的,我今年六十九岁了。”说完,悲从中来,凄然泪下。不料一语成谶,1978年12月13日上午10时,李长之在北京逝世,终年六十九岁。

季羡林回忆:“长之终于摘掉了‘右派’帽子。虽然仍有一顶‘摘帽右派’的帽子无声无影地戴在头上,但他已经感觉到轻松多了。有一天,他到燕园来看我,嘴里说着:‘我以前真不敢来呀!’这一句话刺痛了我的心,我感到惭愧内疚。我头上并没戴‘右派’的帽子,为什么没有去看他呢?我决不是出于政治上的考虑才不去看他的。我生平最大的缺点——说不定还是优点哩——就是不喜欢串门子。我同吴组缃和林庚同居一园之内,也是十年九不遇地去看看他们。但是长之毕竟与他俩不同。我不能这样一解释就心安理得,我感到不安。长之伸出了他的右手,五个手指已经弯曲僵硬如鸡爪,不能伸直。这意味着什么呢?我说不清。但是,我的泪水却向肚子里直流,我们相对无言了。这好像是我同长之的最后一次会面。”

李长之先生虽然在两岁时就离开了利津,但是黄河母亲肯定在他的潜意识里起着无穷的作用,启发他要大气,要有奔向大海的不倦动力。

李长之,是黄河孕育的才子,黄河上的耀眼浪花。长之,长之,深长思之!

(大众日报客户端 记者 逄春阶 通讯员 魏媛媛 报道)

责任编辑: 傅欣迎