在场 | 600岁的明楼曾是“豪宅”!探寻淄博街子明楼地道藏宝传说

在场 | 2025-10-23 10:55:10 原创

张培 来源:大众新闻·鲁中晨报

“我家分到的这个瓷花瓶,清咸丰元年景德镇出的,牡丹花纹还清晰着哩。”10月22日,在76岁的孙明远家中,他轻抚着家中珍藏的花瓶。这个有着100多年历史的宝贝花瓶从哪里来的?

这个花瓶,连同银元、明清瓷器,都源自街子村一座被称为“明楼”的明代“豪宅”。这座已有600多年历史的古建筑,不仅是淄博市的重点文物保护单位,更是淄博宝山管理中心街子村活生生的历史记忆……

“活字典”带路探寻明代“豪宅”

10月22日,在街子村,深耕历史文化多年的孙明远带着记者穿行于新旧交织的村巷。道路南侧,墙皮斑驳的明楼静立;北侧,褐红色新楼整齐排列,构成一幅时空对话的画卷。

“我们村元朝就有了,历经数次改名,清代才定名‘街子村’。”孙明远指向村东头的青灰色三层小楼,“那就是明楼,淄博市的重点文保单位。”

砖瓦间的历史密码

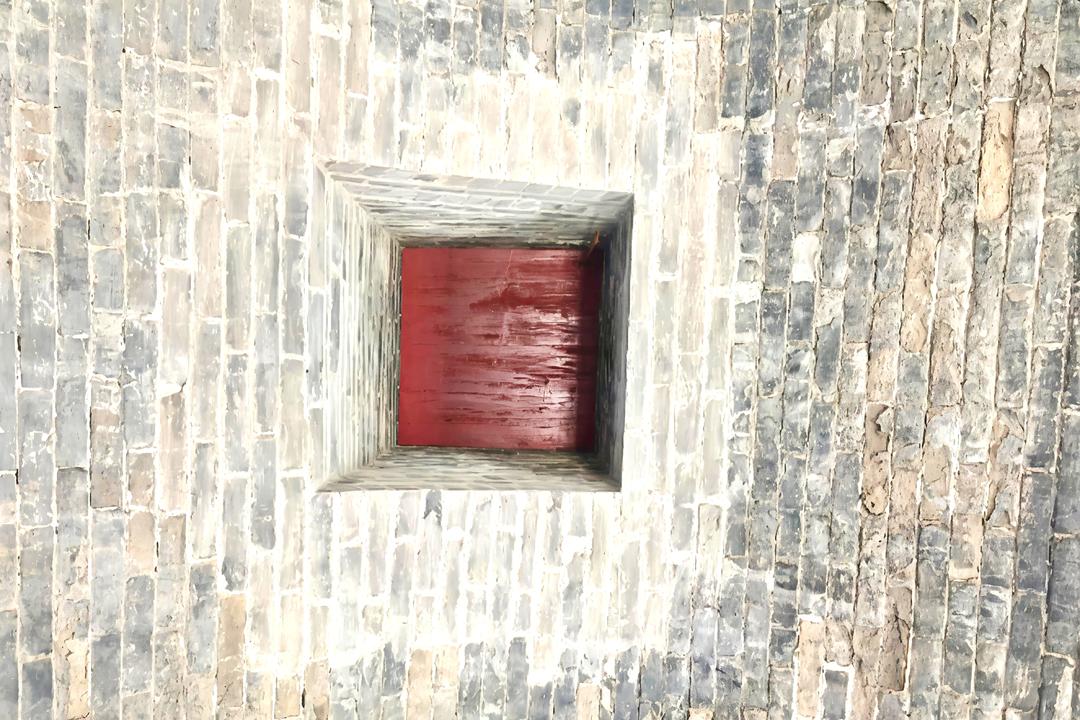

迈进明楼院落,门楣上残存的莲瓣纹拱券诉说着往昔。孙明远轻抚砖砌拱券窗,细数这座建筑的沧桑:“原本三层,最上层是全木结构,四梁八柱歇山转角,可惜1938年被日军烧毁了。”

产权的更迭同样见证着时代变迁。据传,明楼始建于段姓大户,后历裘家、王家,明末王家南迁后归张家所有。“张家最盛时拥有良田1200多亩,在临淄还有两处庄园。”如今,仅存的后楼与一间前厅,仍能窥见当年地主庄园的规制——门窗花格木雕、垂檐吉祥图案,虽部分损毁,匠人巧思犹存。

明楼的防御设计令人惊叹:大门覆着厚铁板,外墙厚至少50厘米,墙上两个直径15厘米的门栓孔道见证着当年的戒备森严。室内,两个大小不一的拱形结构支撑着通往二层的青砖楼梯,而楼梯口旁的地道口,正是当年宝藏的藏身之处。

从藏宝阁到文化课堂

“1953年这里办学校时,挖石板发现了地道。”孙明远回忆,里面藏着的银元、明清瓷器由村民平分,而他家幸运地分到了那个咸丰元年的景德镇花瓶。

1971年,孙明远高中毕业后回到这里担任民办教师,亲眼见证了明楼从学校到公社机关大院的功能变迁。“在这些年里,这栋古建筑多了不少烟火气。”他说。

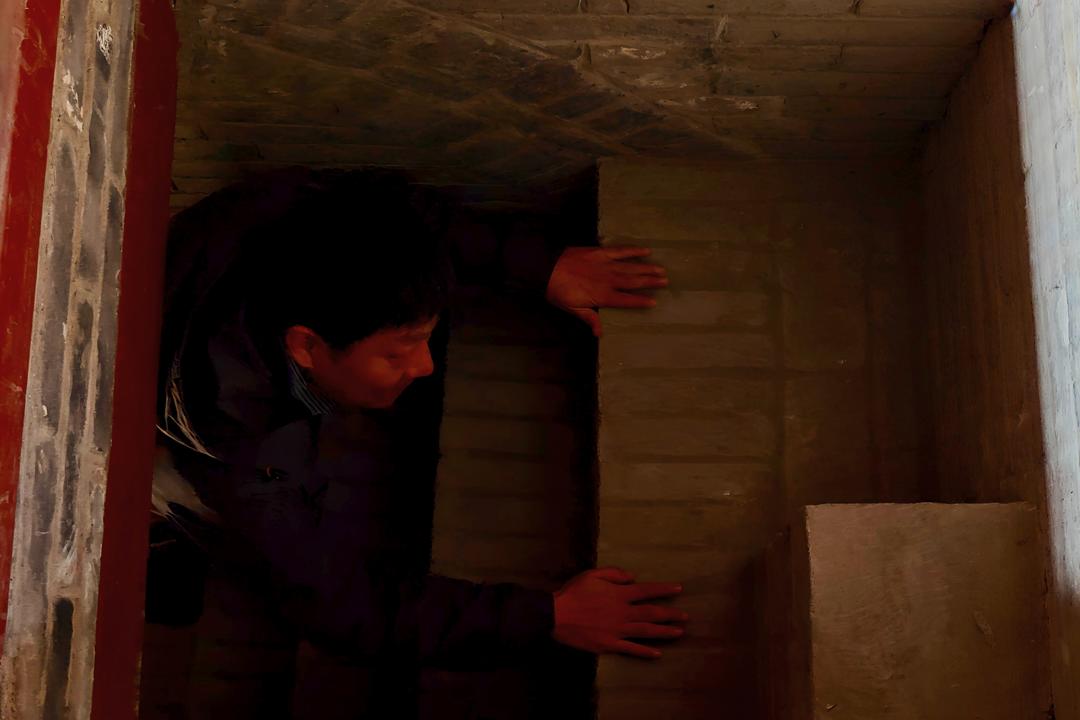

如今,登上明楼仍需费一番周折——记者踩着陡峭的台阶,近乎爬行地穿过狭窄通道,才能抵达二层;若要上三层,还需另外搭设梯子。

古今对话中的文化传承

站在明楼院落中,青砖黛瓦与远处的新楼阳台在视野中交错重叠。孙明远感慨道:“明楼是我们村的根,看着它,就知道村子是怎么一步步走过来的。”

在街子村党总支书记王凯看来,如今的街子村人悉心守护着这份珍贵的文化遗产,让明代砖瓦与新时代生活和谐共生。这座山东仅存的明代民居,在金秋的沉静中愈发彰显着历史的厚重与温度,而像孙家的花瓶这样的物件,正是连接古今的生动见证。

(大众新闻·鲁中晨报记者 张培 通讯员 言柯程 杜洪良)

责任编辑:孙双