记者节|给你一个“吐槽”领导的机会,你要不要?

大众新闻 李欣苁 耿俊逸 2025-11-07 07:00:00原创

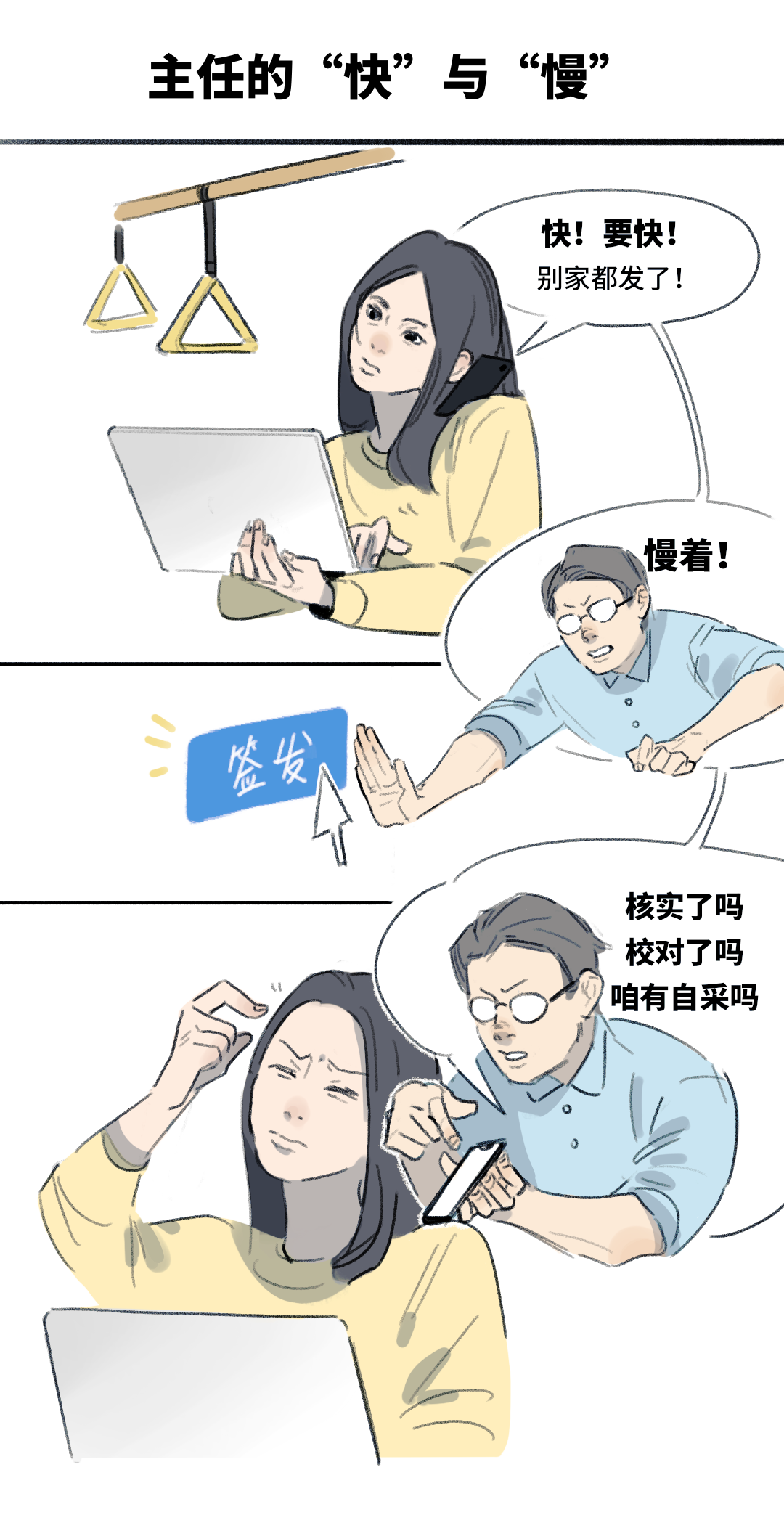

每个媒体新人的成长

都少不了来自主任的“毒打”

主任,他是谁?

是帮你扛事的领导,也是教你写稿的师傅

一句“没事,有我在”

是职场里最踏实的依靠

明天就是记者节(11月8日)

我们“恩将仇报”地

整理了主任们的“压箱底金句”

今天,我们就来 吐槽 翻译一下

那些年,你听过的金句……

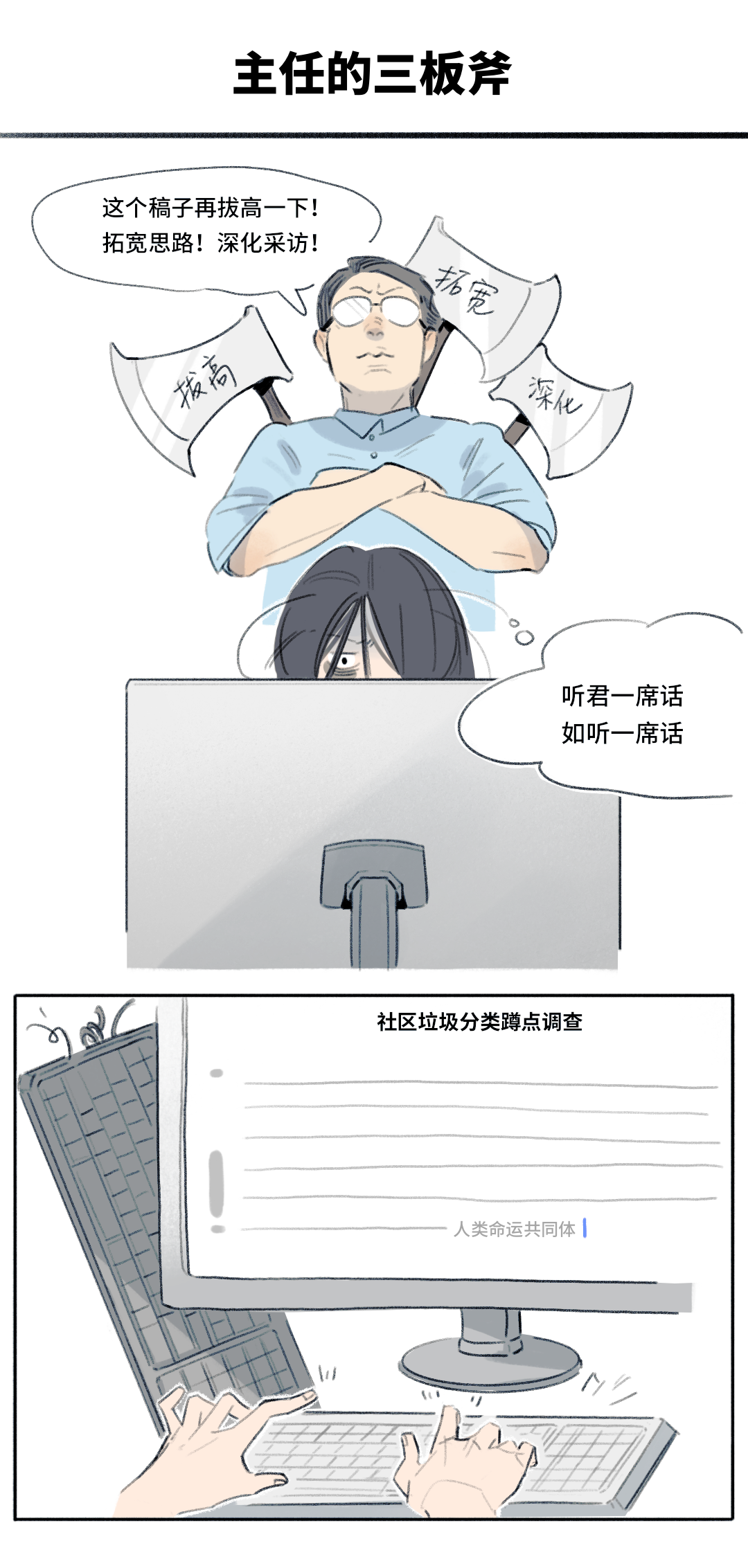

对主任的夸张“吐槽”

其实是记者们心照不宣的靠拢和认同

是抱怨他总在深夜发来修改意见

却又默默佩服那份比我们更较真的劲头

是玩笑说他的“再磨一磨”像紧箍咒

心里却清楚

每一次“磨”出来的都是更有力量的报道

是调侃他总说“角度不够新”

却在某个截稿的深夜突然明白

那份“逼迫”让我们看见了更辽阔的视角

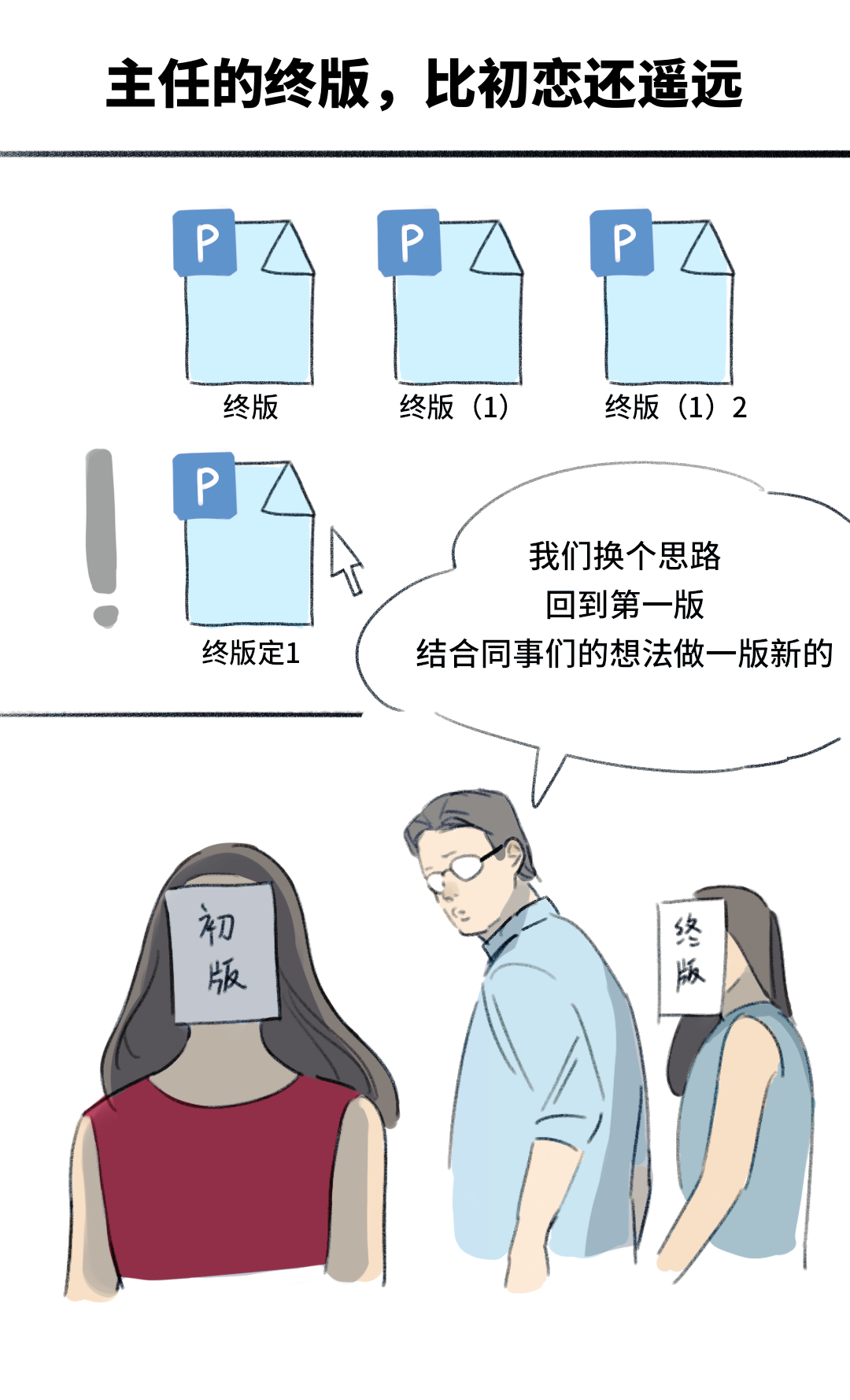

主任,像是永远在和我们“较劲”的那个人

同样,每个记者也永远是“和自己较劲”的那个人

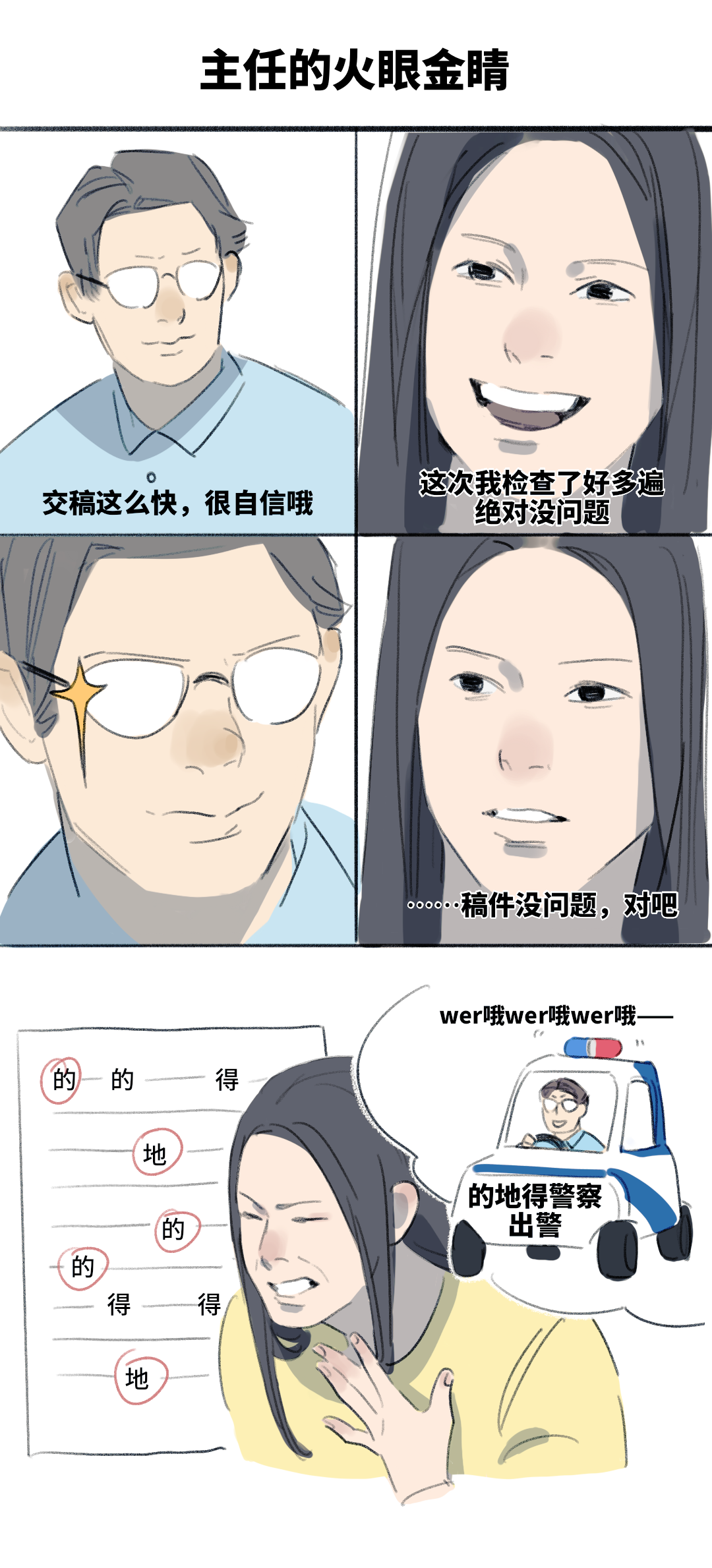

拦下急于发出的稿子

是为了对得起每一双阅读的眼睛

去更远、更难抵达的现场

是相信真实的故事,才能直抵人心

记者

是把故事印刻进历史长河的人

是把温度传递给千万心灵的人

致敬每一位奋战在一线的新闻工作者

记者节快乐!

别划走!

没有彩蛋,但正片开始

△大众日报总编室首席编辑 黄露玲

△大众日报总编室首席编辑 黄露玲

夜班十三年,“老编辑”成了“新学生”

13年夜班,“老编辑”成了“新学生”。面对媒体变局,我们不再只做信息“搬运工”,而是沉下去调研、深加工思考、重塑表达。打破套路文风,让专业报道易读易懂。在全媒体时代,纸张或许式微,但真实、深度、权威的内容价值愈加珍贵。内容为王永不过时,坚守专业方显本色——这份坚守,就是我们献给时代最好的新闻。

△“大众”新媒体大平台视觉中心视频工作室主任 马海燕

△“大众”新媒体大平台视觉中心视频工作室主任 马海燕

带着578位“同事”报道阅兵

在九三阅兵现场,我们用“活”“稳”“韧”记录历史。“活”是厚积薄发,带578位烈士名单同框受阅,是情感与创意的必然;“稳”是处变不惊,拍摄计划突遭变故,我们火速调整,在混乱中寻找角度;“韧”是不知疲倦,连轴转、啃饼干,驱动我们的是“必须把事干好”的劲儿。那些奔波的疲惫终将淡去,但长安街破晓的天光,与历史同框的瞬间,将永远烙印于心。有幸见证并记录,这便是记者职业永恒的荣光。

△“大众”新媒体大平台传媒中心编辑 刘宪伟(图左)

△“大众”新媒体大平台传媒中心编辑 刘宪伟(图左)

从0到471,用一张“开屏”让世界看见美好

这不仅是一个栏目的成长,更是一场爱心的接力与汇聚。

当布满岁月痕迹的双手紧握,当“好人”从故事主角变得立体鲜活,我们真切触摸到善良的温度。《开屏见“好”》以“大众”之名走进大众,让编辑记者成为最佳拍档,更让普通好人的微光汇聚成星河。它让乡村图书馆收到跨越百里的赠书,助力“轮友”民宿登上央视,将正能量从线上延伸至线下。

从一个人到一群人,我们搭建起普通人的人生舞台,也让“向上的力量”成为这个时代最动人的注脚。记录美好,本身就是在参与和创造历史。

△大众国际传播中心记者 毕淑雅

△大众国际传播中心记者 毕淑雅

一次跨越太平洋的连线,对方记住了Dazhong Daily

当83岁的潍县集中营幸存者查理说出“Dazhong Daily, I know Dazhong Daily!”时,我深切感受到:国际传播的纽带,已在点滴工作中悄然织就。

作为真实中国的讲述者,我们记录历史——在老人指认幼年自己的那一瞬,让尘封记忆重新鲜活;我们沟通世界——为精准一个词语反复校对数十遍,用专业翻译架起桥梁。从《点亮和平之光》到《You Are My Sunshine》,我们记录下跨越太平洋的友谊与期盼。

最渺小的我,也有大大的梦:用镜头与文字,让世界听见中国故事,见证民心相通。这,就是国际传播记者的光荣使命。

△农村大众记者 衣春悦

△农村大众记者 衣春悦

一个“三农”新记者的实战清单与进阶攻略

作为一名“三农”新记者,我的成长始于脚踩泥土的坚守。在秋粮保卫战中,我从记录灾情转向寻找“良方”,为农民提供可复制的解决方案;面对“苹果价格风波”,我迅速调查辟谣,守护果农利益,完成从传播到监督的进阶;在潍坊风筝会上,我以策划思维打造爆款产品,让乡土文化破圈传播。

从“看见”到“洞见”,从“输出”到“赋能”,我正以用户、产品和策划三根“风筝线”,在这片沃土上持续深耕,用新闻的力量为乡村振兴贡献力量。

△山东数字文化集团技术研发团队 刘鹏

△山东数字文化集团技术研发团队 刘鹏

做最懂媒体的技术人

作为技术人,我同样是新闻人。八年奋战,从“齐鲁壹点”到“齐鲁文化大模型”,我与团队在传媒转型的浪潮中,用代码为新闻赋能。我们深知,大模型的优雅交互如词句,底层技术如深度策划,每一项创新都凝聚着对细节的死磕与执着。

当“齐鲁文化大模型”入选省级重大工程,当60余项专利见证融合成果,我更加坚信:技术不只是支撑,更是内容创新与文化传承的驱动力量。我们将继续向新而行,深耕文化沃土,驶向数字深海。

△网媒集团新青年 王云晓

△网媒集团新青年 王云晓

在场:我们的故事,我们的时代

在这个属于记者的节日里,我想说:时代不在远方,就在我们每一个泥泞与炙热的现场。

聊城暴雨中,我们泡在泥水里疏通排水、肩扛设备,用担当筑起“稀泥歌剧院”;潍坊43度高温下,我们贴着降温贴坚守岗位,衣服结满汗碱,用身体守护数万乐迷的快乐。这些从未出现在正式报道中的瞬间,却是我们最珍贵的新闻“底稿”。

记者当随时代,于我而言,就是踏过每一个泥坑,流过每一滴汗水。我们不仅是记录者,更是融入时代的践行者。与优秀的伙伴并肩作战,用赤诚和专业,让每一场活动都成为这个时代温暖的注脚。

△半岛都市报舆情中心首席舆情分析师 宫岩岩

△半岛都市报舆情中心首席舆情分析师 宫岩岩

脚步告诉我答案

在媒体转型的浪潮中,我从一线记者转身为舆情分析师。变的是岗位,不变的是对信息的敏锐——从“发现新闻”转向“捕捉风险”,从追问“发生了什么”到预判“还将发生什么”。

舆情工作没有暂停键:除夕夜听着直播整理要点,深夜独自监测突发直至凌晨。我们打磨每一份报告,也勇敢站上讲台成为培训讲师,更用AI技术实现弯道超车。

当迷茫时,就继续往前走。脚步告诉我:岗位转身,初心不变。在全新的战场上,我们依然延续着新闻人的理想与坚守。

△鲁中晨报编辑中心副主任 郝玲

△鲁中晨报编辑中心副主任 郝玲

从资深编辑到新媒体新生,以“笨功夫”开启破局之路

在各大平台红利消退的背景下,小团队潜心钻研,在凌晨抢发世界杯热点,逐条拆解爆款逻辑,细致打磨每个标题与封面。坚持终见回响:微博、头条号相继登上省榜,百家号粉丝从4万增至90万,阅读量实现百倍增长。

这份成绩印证了“前路虽长,行则将至”。我们将继续与时代同频,在“二次创业”浪潮中探索专精特新优的融媒之路。

文案:李欣苁

手绘:耿俊逸

素材:兰姬慧

策划:高翔

责任编辑:李欣苁