“牧草之王”唤醒沉睡碱地,潍坊昌邑2万多亩“不毛地”实现“一年收五茬”

行动派 | 2025-11-06 06:24:56 原创

王佳声 都镇强 徐超超 纪伟 唐亚迪来源:大众新闻·大众日报

2万多亩苜蓿染绿盐碱滩,潍坊昌邑“不毛地”实现“一年收五茬”

“牧草之王”唤醒沉睡碱地

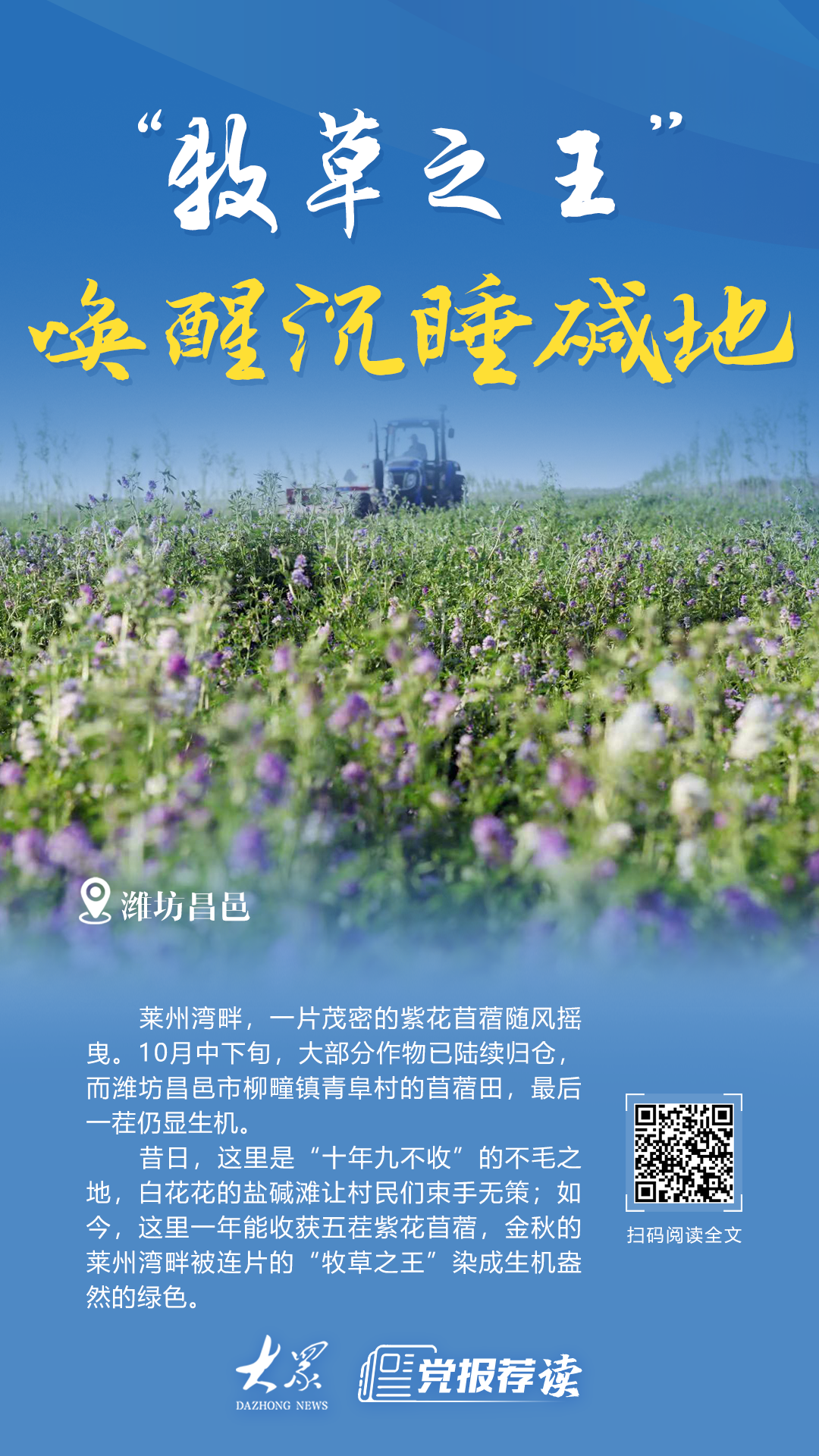

莱州湾畔,一片茂密的紫花苜蓿随风摇曳。10月中下旬,大部分作物已陆续归仓,而潍坊昌邑市柳疃镇青阜村的苜蓿田,最后一茬仍显生机。

“今年已经收了四茬,再过一阵子,还能收最后一茬。”村民孙广卿说。他身后,是青阜农业综合体种植的2万多亩苜蓿,不久后将被收割、打包,变成饲草销往大江南北。

昔日,这里是“十年九不收”的不毛之地,白花花的盐碱滩让村民们束手无策;如今,这里一年能收获五茬紫花苜蓿,金秋的莱州湾畔被连片的“牧草之王”染成生机盎然的绿色。

点绿

一株苜蓿让荒滩焕发新生

“这儿离莱州湾只有十多公里,土地盐碱化严重,啥都长不好。”青阜村村主任、青阜农业综合体负责人孙德东回忆。20世纪70年代,村里也曾试种耐盐碱的苜蓿,却因技术匮乏、经验不足,最终失败。

土地贫瘠,村民纷纷进厂务工,农田面临撂荒窘境。2014年,原本化工生意做得风生水起的孙德东,决定以每亩260元的价格流转3000亩盐碱地,尝试攻克这一难题。

盐碱地改良,路在何方?在专家建议下,孙德东将目光再次投向苜蓿。

“苜蓿被誉为‘牧草之王’,耐盐碱、耐贫瘠,抗逆性强,一年能收五六茬,经济效益也不错。”在时任山东省畜牧总站副站长翟桂玉的推荐下,孙德东引进了美国品种“红金一号”,并于2014年8月播种。

“种苜蓿是个技术活。”孙德东感慨。初期,他们以为苜蓿耐旱,灌溉不及时,导致出苗率低、品质差,销路打不开。

专家指出,盐碱地板结严重,有机质低,不及时灌溉,苜蓿根本长不好。2015年,在政府支持下,孙德东投入资金,带领村民打井、铺管、架设喷灌系统,引淡水压盐;还组织车辆从外地运来牛粪还田,提升地力。

“种到第三年,才见到回头钱,差点就放弃了。”孙德东坦言。他还购置了一整套价值4800多万元的青贮苜蓿设备,将苜蓿制成青贮饲料,便于储存和运输,销路拓展到上海、广东、福建等地。如今,每亩苜蓿的纯利润稳定在1200元以上。

治碱

一套技法种出“高产粮仓”

经过十年摸索,青阜村总结出“引水蓄水、提取卤水、深翻土地、淡水压盐、作物吸盐、培育良种”的盐碱地治理六步法。他们形成了“三年苜蓿—两年棉花—再种大豆高粱等作物”的轮作模式,让盐碱地得到持续利用。

治理初见成效,村民以承包地入股,吸引金融资本和社会力量,成立农业科技公司,对全村土地进行集中改良。青阜村党支部牵头,联合6家合作社成立青阜农业专业合作社,将治理范围扩大至4.6万亩。

昔日的低产田,如今已成为亩产超2000斤的“高产粮仓”。合作社仅苜蓿种植一项,年利润就达3000多万元。

孙广卿家的11亩地,以每亩400元流转给合作社。“土地流转有租金,合作社打工有薪金,年底还有股金。”孙广卿说,他在合作社打工,年收入10余万元,去年每亩地还获得了310元的分红。

升级

一条产业链走出循环新路

近年来,青阜农业综合体新增了肉牛和奶牛养殖项目。随着养殖规模扩大,饲草供应、粪污处理、饲养成本等新问题也逐渐出现。

2023年,农业农村部启动实施“黄河流域草牧业高质量发展技术集成与示范”项目,山东示范点落户昌邑。

示范项目由山东省农科院休闲农业所牵头,多家科研单位联合,依托青阜农业等经营主体,集成展示了盐碱地苜蓿规模化生产、农闲田饲草生产及草畜一体化等3大类11项关键技术。

“我们针对苜蓿建植难、产量低等问题,实施了五项关键技术。”省农科院草业团队负责人王国良研究员介绍,2024年,项目实现苜蓿亩产干草1.1吨,单产提高12.3%,土壤有机质显著增加。

更值得一提的是配套的“青贮苜蓿替代豆粕肉牛养殖技术”,以25%青贮苜蓿替代等量青贮玉米,使豆粕用量减少3%,每头牛的饲料成本降低60元,日增重反而提高5%,综合测算每头牛增收300元,实现了“增草节粮”和降本增效。

王国良表示,今年青阜尝试“饲用小黑麦—棉花轮作”“饲用小黑麦—水稻轮作”“苜蓿田套种青贮玉米”等种植模式,将进一步优化饲草结构、提升土地产出效率。昌邑示范点的经验,正逐步推广至东营、滨州等黄河三角洲核心区。

一株苜蓿,不仅改善了盐碱地,更带起了一条集种植、养殖、生态改良于一体的绿色产业链。

(大众新闻记者 王佳声 都镇强)

责任编辑:徐超超 纪伟 唐亚迪