大众帮办|“堂食”标签:平台在标,商家在骗,谁来管?

大众新闻 贾涵宇 2025-11-18 10:24:01原创

当你点开外卖软件,看到“可堂食”的标签,是不是会觉得这家店更靠谱、更卫生?先别急着下单!这个让你感到安心的标签,背后可能只是一次精心的摆拍、一张AI合成的图片,甚至是一笔几百块的“包过”交易。

近日,根据国家市场监督管理总局发布的《网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者落实食品安全主体责任监督管理规定(征求意见稿)》要求,美团、饿了么、京东三个主要外卖平台,陆续上线了“堂食”相关标识。

但是,记者调查发现,这场“标识行动”在现实中却有些变了味:真的堂食店可能没标签,假的堂食店却已全副武装。一场关于“堂食”标识的“安心”骗局,正在我们身边上演。

“堂食”标识因平台而异

多数店铺未获同步

在数字化浪潮席卷餐饮业的今天,线上平台的每一个标识——无论是“堂食”还是“明厨亮灶”——都如同指引流量的航标,直接关系到一家小店的生死兴衰。

近日,记者走访济南朝山街多家餐馆时,发现一个令人费解的现象:这些在平台上被贴上“堂食”标签的店主们,竟对自己的“数字化身份”一无所知。这个被平台和消费者看重,甚至可能成为竞争筹码的标签,在线下店店主这里,却成了一个“美丽的谜团”。

11月5日下午,记者来到济南历下区朝山街附近,随机查看了街边的几个餐饮店,发现几个可堂食的外卖店铺里,很多暂未在三个外卖平台均打上“堂食”标识。

下午2点,朝山街上一家水饺店的老板刚忙完午餐时段,正准备坐下来享用自己的午餐。记者发现,该店未上京东外卖平台,仅在美团平台有“堂食”标识,饿了么则没有。当记者问老板为何不在饿了么平台申请时,老板表示对“堂食”标识不知情,且近期也没有在平台有任何操作。“记得在刚开店时上传过店铺视频,我们年纪大了,后面也没有对平台有任何操作。”

上图为店铺在美团平台的显示,下图为店铺在饿了么平台的显示

上图为店铺在美团平台的显示,下图为店铺在饿了么平台的显示

在记者走访中,还有几家同样拥有实体店面的店铺,其“堂食”标识仅在部分平台显现。这不仅让消费者的选择陷入困惑,更留下了一个亟待解答的关键问题:如果正规堂食店的身份都难以被准确识别,那么平台上那些赫然在列的“堂食”标签,究竟有多少是可靠的承诺,又有多少是精心布置的骗局?

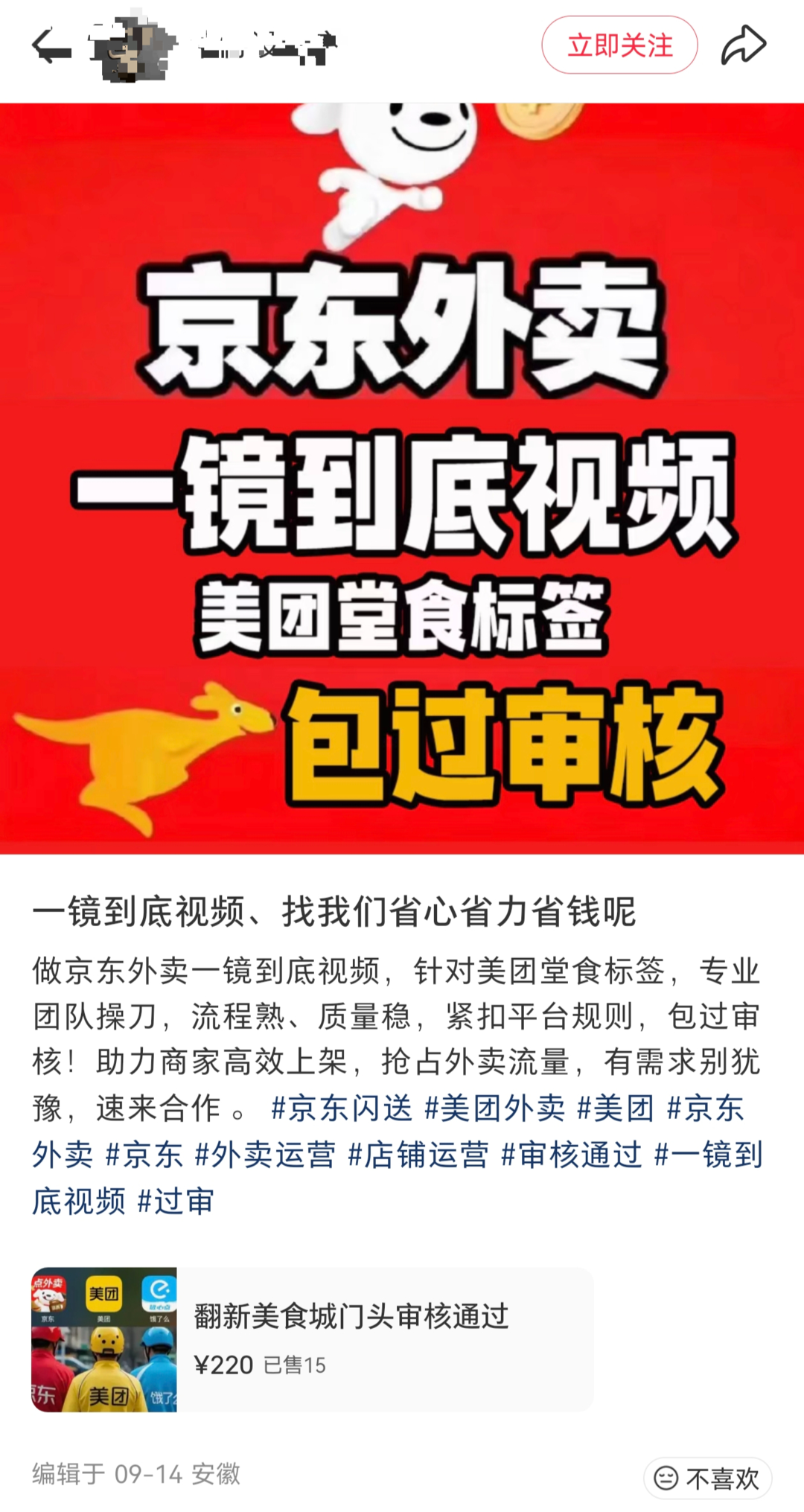

“堂食”标签背后的灰色生意:

AI伪造、资料包装,几百元即可“包过”平台审核

从烟火气十足的线下门店,转向虚拟却暗流涌动的线上平台,在这里,记者发现了更为惊人的一幕:一些并无实体就餐环境的“幽灵店铺”,正通过伪造资料等手段,轻而易举地获得了这枚珍贵的“堂食”标识。

记者在社交平台搜索关键词“纯外卖挂堂食标签”,发现有不少账号声称能够帮助纯外卖店铺打上“堂食”标签。记者以外卖商家的名义私信了其中一位博主文特(化名),这位博主仅有300多个粉丝,在他发布的所有笔记中,有6条涉及“外卖店铺环境实拍”,所附图片上均写有文字“内部提审”“包过审核”等内容。

记者以外卖商家的名义拨通了文特的语音电话,他表示目前只能操作京东和饿了么,美团平台暂时操作不了。

“你给我饿了么平台的登录账号和密码,我们这边帮您上传图片、视频和定位。我保证3天内能通过审核。”文特说,这一系列操作,收费180元。同时表示,后台审核通过后,消费者并不会马上在前端看到“堂食”的标识,其中会有延迟。

当记者问是否能帮忙给京东的店铺也上“堂食”标识时,文特表示,目前京东外卖仅限堂食餐厅和品牌连锁餐厅上线,无堂食外卖无法在京东平台上线。但他有办法操作,将营业执照等证件信息一并给他,他帮忙伪造线下店铺信息,帮助无堂食商家上线,这一系列操作收费360元。

在与记者的沟通中,文特一直强调“大可放心”“包在我身上”“绝对没问题”。当记者疑惑是什么让他有如此信心时,文特于11月14日发布朋友圈信息称,“我已经找到了无堂食商家上架京东100%通过审核的方法。”

然而,这种由第三方代劳的“包过”服务,仅仅是纯外卖商家伪装身份的初级手段。记者在进一步调查中发现,除了寻求“外援”,一些无堂食商家更是亲自下场,通过更为隐蔽的AI生成等技术手段,直接伪造出以假乱真的堂食环境。

不过,有的商家为了避免“AI味”、追求真实感,还会进行“门头改字”。记者在二手交易、短视频等平台上发现,一些卖家声称提供店铺招牌的改图服务,原理是在一张实拍图上,抹去原店名,加上新店名。门店视频也可以“以假乱真”。

相较AI生成,这些在真实素材基础上替换店名合成的假照片、假视频更加逼真,肉眼很难分辨。此类服务的价格大多在十元至上百元不等,不少卖家表示“审核不过退全款”,也强调“对图片用途不负责,不承担责任风险”。

“放两张桌子拍个照就行”

记者暗访揭“堂食”标签造假乱象

文特向记者展示了在他的“帮助”下成功上架的外卖商家。记者在他提供的线索中,发现有一家济南的店铺。记者在京东搜索这家店铺,发现店铺名称下标着“堂食餐厅”“新店”的标识,11月14日,在京东平台上评分4.5分,显示已售5万+。

11月6日,记者根据外卖平台上显示的店铺地址,来到店铺线下门店进行探访。记者发现,店铺门头房外的招牌跟线上商家店名不符。随后,记者点开京东外卖平台上店家的主页,走进店里,询问店主是不是此家店,经过店主确认后,记者在线上平台点了一单“糖醋排骨米饭”,并告知店主不需要外卖配送,可待店主制作完成后自行带走。

店主收到订单后,拿出塑料碗,在碗底铺上米饭,在餐架上夹出几块排骨放到碗里,浇上汤汁后,将碗整体放到微波炉里加热十几秒,随后便打包好交到记者手里。记者计算,从收到订单到出餐,不超过3分钟。

当记者询问是否可以堂食时,商家表示,“不能堂食。就算摆上桌子,也没人会跑过来吃。”至于为什么在外卖平台上会有“堂食”标签,商家说:“你放上两张桌子,拍张照片传上去不就行了,很简单。”

据了解,记者探访这天正是商家用此店名上线外卖平台的第一天,一上午已经出了十几单。“没人来查。”商家说,只要材料能通过审核,上线平台,之后就不会有人来查。“先摆两张桌子上传一下试试,不行就借两张桌子,拍完照再还给人家就是了。也不求一次就通过,多按照平台提示调整,总能过的。”商家说。

文特也表示,“只要跟骑手搞好关系,没人举报就没事。”

流量焦虑下的扭曲:

当“标签”沦为生意,平台责任何在?

记者亲历的这番“便捷”操作,与平台设立“堂食”标签的初衷完全背道而驰。因为在实际的运营逻辑中,“堂食”标签不仅仅是一个信息标识,更是平台算法在给商家排序时的一个“加分项”。它本身不直接等于流量,但它通过影响多个关键指标,间接且显著地提升了商家的曝光机会。

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示,标签不应与流量挂钩,因为这违背了推出标签的初衷,堂食与否并不能直接等同于食品安全水平。将标签与流量挂钩,不仅误导消费者,也挤压了卫生条件良好但无堂食商家的生存空间。监管的本意是通过“排除法”帮助消费者识别高风险厨房,而非将标识转化为流量密码。

消费者关心“有无堂食”的背后,真正关心的仍是食品安全与卫生状况。过去几年,商家用草酸洗小龙虾、伪造食品许可证、在垃圾堆旁备餐,而平台却长期以“信息中介”自居,对明显异常视而不见。

北京泽亨律师事务所合伙人窦江丽表示,本次新规的根本创新点在于,不再将平台视为单纯的“信息中介”,而是通过给平台赋予明确的法律责任,促使平台主动对其平台上的商户食品安全负责,承担起管理者的角色。其中《网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者落实食品安全主体责任监督管理规定(征求意见稿)》第二十九条明确规定了,平台提供者如果未对商家的经营资质进行实地审查;未按要求对商家的经营资质、加工制作、卫生环境等进行抽查监测或每月线下抽查比例未达到要求的;未落实信息公示和加注责任的,公示、加注信息不正确的等,由县级以上地方市场监督管理部门处五千元以上五万元以下罚款。

一枚小小的“堂食”标签,最终照见的,是平台、商家、监管与消费者之间复杂的信任博弈。

当标识与流量深度绑定,焦虑便催生了造假的花样翻新;当审核仅停留在屏幕前的图片鉴别,监管的责任便悄然从线上“溜走”。从AI造景到摆拍认证,乱象的背后,是一场关于诚信的考试——它不仅考验着商家的良知,更在拷问平台治理的决心与技术的能力。

(大众新闻记者 贾涵宇)

责任编辑:金雪