书坊|诗集《鹿群穿过森林》:自然与文明间的智性微光

大众报业·齐鲁壹点 2025-12-15 15:34:44

文|李恒昌

诗集《鹿群穿过森林》像一面处境之镜,折射出个体于群体间的生存需求和精神探索。在阅读解码中,读者往往同步完成了“自然”与“文明”间的二元思考。作者从“我”出发对“未知”的探索,如一抹令人心动的微光。

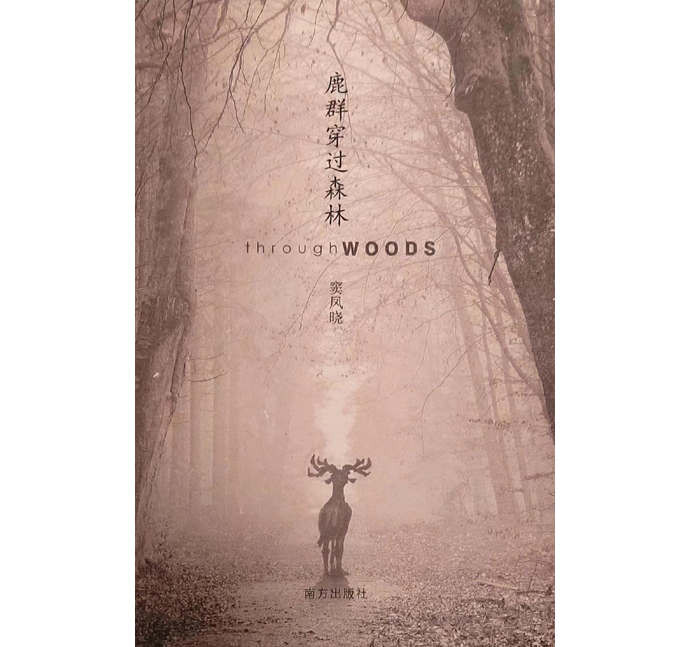

《鹿群穿过森林》

窦凤晓 著

南方出版社

窦凤晓往往在日常事物的幽微处轻盈运笔,将个体感知的微妙肌理与存在本质的血管脉络有效连接,以抽象而精准的语言在某个瞬间突然打开其“思”之疆域——这正是“存在褶皱”的妙处:个体经验如褶皱里的一道纹路,顺着纹路便会触摸到它,并得知她与整个世界存在唇齿相连。

如《弧(狐)面镜子》写道:“孤独省的版图陡然暴涨。”一个“省”字便将个体孤独从情绪升华为具有疆域感的精神存在,在有限的时空内开启一段意蕴丰富的思之旅。而“我的名字叫‘短暂’”(《大理石时刻》),则用近乎宣言的直白,将个体对时间的体认钉在永恒的坐标上。大理石是坚硬的、沉静的,近乎永恒的物质载体,而“我”的“短暂”被刻在这样的载体上,形成了奇妙的对抗与依偎:个体的“短暂”在与永恒存在的对视中,获得了重量——不是被永恒吞噬,而是成为永恒褶皱里一个清晰的刻度。《此在》的“总会老的,山水,人世”更将这种连接推向极致。个体生命的衰老本是私人体验,但当“老”被投射到“山水”与“人世”,“一茬又一茬的灰”便有了双重身份:既是个人生命燃尽后的余烬,也是山水轮回中落下的枯叶,是人世更迭里褪色的记忆。

显然,作者敏感于对自然界“存在”的思考,以诗歌赋予了面向自然和生命向度时的积极与主动。作者以一种沉思之态,将形色各异的事物进行情感和思辨的双向解构,让文本生发出既柔软又坚韧的意识神经线。

现代社会特有的“孤寂”在窦凤晓的诗中反复出现。但她不重点渲染幽暗,反以节制的语言探索通往“人性”与“存在”的捷径,剖开坚硬的岩层,释放出微小的发光体——这微光,不是用来驱散孤寂,而是让其成为可感知、触摸的存在,并在与之共处中生发生命韧性。

《鹿群穿过森林》里“跟你同行,我很快乐”,这句朴素到近乎口语的告白,像一颗石子投进“光亮的线条”里。“长路漫漫”是生命背景,而瞬间的“同行”是打破背景的涟漪。更动人的是“荡来漾去的时间里,爱是短暂的缺席者”,诗人虽点明了爱的“稀缺性”,却又让“同行者的沉默”与“晚霞的交响”交互构成了一副温柔的铠甲。《春山记》的“咚咚的胸腔锻造着远方”,将孤寂转化为主动建构的力量。登山的过程是孤独的:石阶、风声、自我呼吸,构成封闭的场域。但“咚咚的胸腔”不是生命疲惫的告急,而是“锻造”的锤声——用对身体的砥砺对抗时光的敌意。当及顶的诗人感到“自己正在飞快成长”,这成长,像一路从山石和岩树中获得的教诲:接受土壤的沉默,保持向上生长。

在窦凤晓笔下,人与自然始终保持着一种微妙的“悬置”状态——像林间并行的溪流与小径,既不交汇成旋涡,也不疏离成陌路,只是在各自的轨迹上,用水声、落叶、晨光里的剪影,进行着无需言说的对话。这种悬置不是疏离,而是对“人类中心主义”的消解,让自然与“人”平等共生,建构一种积极生态,相互映照出彼此的存在。

《植物游戏》用孩童般的想象消解了人与自然的边界。“让马尾草飞起来,变成一株马尾铁”,这种跨物种的转化里,没有人类对自然的改造欲,只有纯粹的惊奇与共情。马尾草的“飞”不是物理意义的飞行,而是诗人赋予植物的自由意志——在想象里,植物可以突破形态的限制,正如人类可以突破认知的惯性。

《务虚书房》的“园水喷洒于蒙古黑石地面/涌出深灰野兔、大象,斑斓的花豹”,更是将身份悬置推向超验。水、蒙古黑石,都是文明的元素,而野兔、大象、花豹是自然的符号,当它们从“喷洒的园水”中涌出,自然不再是被圈养的景观,而是流动的、有生命张力的存在。

窦凤晓的诗歌,像正在穿过森林的鹿群——带着自然赋予的野性与灵敏,在林间惊鸿一瞥闪现,留下串串神秘蹄印。她的诗,擅长准确地捕获“存在”的微妙震颤。语词间跳动的微光,既是作者的求索之问,也是对每个读者的温暖应答。

责任编辑:曲鹏