人文齐鲁|一座纱厂的百年沧桑:从鲁丰、成大到“国棉一”

大众报业·齐鲁壹点 2026-01-07 14:53:37

济南小清河畔,一座纱厂的百年足迹镌刻着中国纺织工业的兴衰史。从1919年鲁丰纱厂的机器轰鸣,到国棉一厂的时代印记,几代工人在这里谱写了属于自己的篇章。这座纱厂不仅是机器与纱锭的集合,更是邻里、食堂、大礼堂交织的生活画卷,构成一个微缩的工业社会。如今,老厂区虽已沉寂,那些被时间沉淀的温情与沧桑,依然诉说着一个世纪的集体记忆。

文|牛国栋

鲁丰纱厂与山东纺织业的启航

民国初年,在“实业救国”思想的影响下,有人提出振兴实业“要道五条”,旨在通过改良行政、调整金融政策、制定特别保护奖励等法律法规,以促进民族工业发展。在此背景下,许多民族资本拥有者纷纷投资办厂。

1915年,时任山东实业司司长、后任北洋政府最后一任国务总理的潘复,与时任“泰武将军”督理山东军务、后任国务总理的靳云鹏及山东巡按使蔡儒楷等人共同倡议,在济南筹办鲁丰纱厂,潘复为筹备主任。开始以发行股票的方式进行集资,共筹集资金一百二十万元,系官民合股经营,一半资金的股票由政府官员认购,另一半由省内各县知事责令公款认购,同时劝导商民入股。在全省一百零七个县募股四十万元的基础上,又在京津一带扩大招股。据1915年《鲁丰纺织股份有限公司章程草案》和1985年编辑的《济南第一棉纺织厂志》记载,很多当时北洋政府的军政要员和知名实业家都成为该厂创办初期的股东。这也开启了官办资本进军近现代工业之先河,鲁丰纱厂成为山东纺织业的先驱。

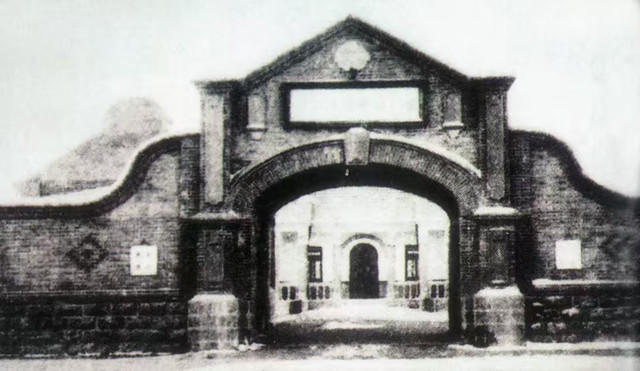

鲁丰纱厂始建之初的大门。

1919年建造的鲁丰纱厂实验室工作间。

鲁丰纱厂的厂区选择在当时尚属济南北郊的林家桥村,周边有小清河和西泺河等河道,以利汲水与排水。厂区西侧紧靠津浦铁路,货物运输抵济南站、泺口站、胶济铁路北关站以及黄河泺口码头、小清河板桥码头都很便捷。1919年9月,鲁丰纱厂建成投产运营。直到上世纪30年代初,这个拥有两千余人的工厂,都是济南最大的企业。与此同时,潘复、靳云鹏、庄乐峰及其子庄云九等人,还发起创办了山东丰大银行。银行与纱厂是完全不同的两个行当,但其字号中都有个“丰”字,看得出是“近亲”。丰大银行总部位于济南纬六路。

鲁丰纱厂早年间的纺织女工。

南京国民政府成立后,鲁丰股份有限公司在南京工商部注册,董事长为潘复,常务董事有庄乐峰、黎元洪长子黎绍基等。由于该厂大股东多是军政要员,不谙商道,潘复便聘请好友庄乐峰之子庄云九担任鲁丰纱厂经理。谁知这位大少爷也不善此道,经营管理无序且混乱。靠最初集资款项苦苦支撑了近二十年后,厂子最终难以为继,遂于1936年2月9日宣告破产。

鲁丰纱厂创办之初的产品广告。

雪上加霜的是,这一年潘复病逝,无奈之下,靳云鹏接替处理后续事务,失业工人不断到政府请愿。时任山东省主席韩复榘便与成通纺织股份有限公司董事长苗杏村沟通,建议其承租鲁丰纱厂。早在1927年,富有战略眼光的苗家看到现代纺织业在济南的发展契机,便将目光从最初的粮栈交易转向纺织业,在济南三孔桥附近开办了成通纱厂。此次苗杏村再次出手,购买了鲁丰纱厂全部资产,使其成为苗家独资企业,改名为成大纱厂,苗杏村任董事长,苗兰亭任经理。

1937年“七七事变”后,日军占领济南。厂子艰难维持,苗杏村积愤成疾,1941年12月在济南病故。1942年3月至1945年8月,“成大”被迫与日商东洋纺绩株式会社合作经营。

“国棉一”的温情记忆

抗战胜利后至1954年,该厂一直称为“成大”。1955年7月,改称国营济南第一棉纺织厂,后来还一度挂起了“山东第一棉纺厂”的牌子,“国棉一”及“一棉”之名在业界不胫而走。

上世纪60年代初,笔者母亲由青岛国棉一厂调来济南,起初她的单位是国棉二厂筹建处,而这个筹建处即设在“国棉一”。后来,“国棉二”工程中途停止,“国棉一”也停止生产。母亲被临时安置到济南果品公司,在杆石桥水果店卖起了水果。1964年,“国棉一”恢复生产,母亲被纺织系统召回,并安置到“国棉一”工作,直到退休。我家也于1969年迁居至“国棉一”宿舍,在那里住了整十年。

上世纪60年代初,挂着“国营山东第一棉纺厂”牌子的大门,同时悬挂着“济南第二棉纺厂筹建处”和“济南国棉一厂综合大学”的牌子。

我家先是住在厂区西北四宿舍的最后一排平房,也是整个厂区的最北端,距小清河仅一二百米,涛声不绝于耳。彼时生活清苦,居住空间逼仄,人口多的家庭住两间房,我家只有一间屋,统共十四五平方米。

那时,邻里之间相处融洽。家东邻是孙叔叔家,有三个孩子,两女一男,两个女孩生于上世纪50年代,一个叫丽娜,一个叫丽莎。他家有个从老家文登来的爷爷,一脸白胡子茬,胶东口音浓重,孩子们听不懂,他平时在家砸石子,手指上常有受伤后的淤青。西邻是徐大爷家,有四个男孩。徐大娘从家属小工厂下班回到家里,每晚还要糊火柴盒,那时好像十几个盒子才卖一分钱。徐大娘待人热情,她家成为我放学后的临时“避风港”,兄弟四个自然也是我的玩伴。隔一个门的张大娘热情开朗,还很幽默,常给小孩讲些笑话。她家有姊妹俩,个头高,长得都很漂亮。

后来我家又搬迁过两次,从四宿舍,到三宿舍,再到二宿舍,住的都是联排平房,周围也全是一片片藕池。三宿舍的邻居中有位罗叔,戴着一副高度近视眼镜,镜片好似瓶子底儿。他在食堂做炊事员,平时说普通话,嗓门挺大,给人盛菜时总带着吆喝声,热情、开朗而豪放。

当时感觉厂里的食堂挺大。两面坡顶的厂房模样,进门像一个大车间,一大长溜水泥台子用来放大大小小的菜盆和干粮笸箩。我们最常吃的菜是白菜炖海带、冬瓜炖海带,最爱吃的是炸“炉箅子”和炸鱼,尽管炸鱼的面糊大大超过了鱼肉的分量。

每至夏天,车间里酷热难耐,防暑降温成了大问题。厂里在食堂东侧建有冰糕房,有冰糕机和汽水配置设备,自己生产冰糕和汽水,向职工免费发放。

三宿舍的邻居还有位冯叔,在厂部工作,文质彬彬,会写文章,穿戴也板正。他爱人刘姨是厂里的广播员,在电线杆大喇叭里传出她的声音与她平时说话不同,感觉很好听。改革开放后,罗、冯两位叔叔都成为济南市纺织总公司的掌门人。说来也巧,冯叔有个弟弟在青海工作,调回济南后成了我的同事,能写会画,搞摄影。

那时的大中型企业后勤服务设施大而全,厂里既有理发店、洗澡堂、副食店、饭店、卫生所(后称医院)、托儿所(后称幼儿园)、大礼堂,还有子弟学校,从小学到初中。理发店在厂西门桥头边,有三四个理发师,黎大爷的理发手艺好,注重发型的大人愿意找他理。高个子的是耿师傅,人们私下叫他“耿大个子”,别看他理发手艺一般,只给不太讲究发型的孩子们理,但他有理发师傅的传统手艺“接骨拿环”,孩子们不小心脱臼都要去找他。

理发店旁的小院子里,是被称为“合作社”的小卖部,别看只有几间简陋的平房,货架上的商品也稀稀拉拉,孩子们却都愿意去那里,用零花钱买一两五香花生米、一包大米花和几个糖豆,解解馋。生意最好的时候是寒冬腊月,买浏阳花鞭和新年画,都要早早去排队,还要拼命去挤,否则很可能买不到。

厂卫生所最初在“小楼院”,院子里有高高的水塔,还有一幢红瓦圆屋顶的小洋楼,楼前假山上立着凉亭,应为建厂初期厂级干部的寓所。

“国棉一”厂子大、职工多,人才济济。为活跃职工生活,上世纪50年代,厂工会就成立了俱乐部,业余文艺骨干有二百余人,有京剧组、话剧组、秧歌队、歌咏队和民乐队。板胡表演者王立峻曾进京表演。四宿舍的邻居何叔是厂宣传队的唢呐演奏员,吹得极好,人称“何喇叭”。厂里还特意从市艺术团体招录了好几名管弦乐器表演者,组建了中西结合的管弦乐队,排演的《红灯记》广受好评。乐队指挥齐传才,在济南工业系统文艺团体中名气不小。

1978年3月,厂西门外的职工大礼堂对外开放,成为电影院,有1400多个座位,影片放映档期由市电影公司统一安排,公开售票。在济南当地报纸报缝中的“电影预告”栏里,可以查到“国棉一厂礼堂”的字样,厂内职工为此很是自豪。也是从那时起,男女老幼在学校大操场上看露天电影成为历史。

百年老厂区的沉寂与守望

1979年,我家搬离厂区后没几年,厂子北部又建起新厂房,厂区外的藕池大部分被填平,盖起一幢幢新宿舍楼,厂子又一次兴旺起来。1994年,工厂改制为鲁成公司,后来一度被齐鲁化纤集团兼并。后来,响应号召“限产压锭”,停止部分生产,生产规模减少一半。2012年4月全面停产。2014年11月,这座在中国纺织道路上走过九十九年的老厂正式宣布破产。

当我再次走进这个厂区时,感觉既熟悉又陌生。老厂区后来成为凤凰山路壹号商城,主营业务为场地租赁,租户中有五金、电气、玻璃、家具等加工制造以及旧货市场交易。那些锯齿形的原布厂、细纱等车间厂房成为防盗门等金属构件的加工厂和仓库。昔日的礼堂成为桌椅板凳的门市和库房。那座有些异国情调的老建筑、我小时候入过“托”的幼儿园,如今为社区医院。厂区南侧带有烟囱的大食堂,如今成为五金加工车间。厂区东侧那座两层高、青砖坡顶的配电楼,建厂初期为实验室,也是该厂现存最老的建筑,成为这座百年老厂的历史见证,墙上挂着“济南历史建筑”的标志牌。

在当下城市更新、工业遗产活化利用的语境下,小清河畔的这座百年老厂区,期待焕发出新的生机与活力。

(作者为山东省文化旅游联谊会副会长、文化旅游学者)

责任编辑:孔昕